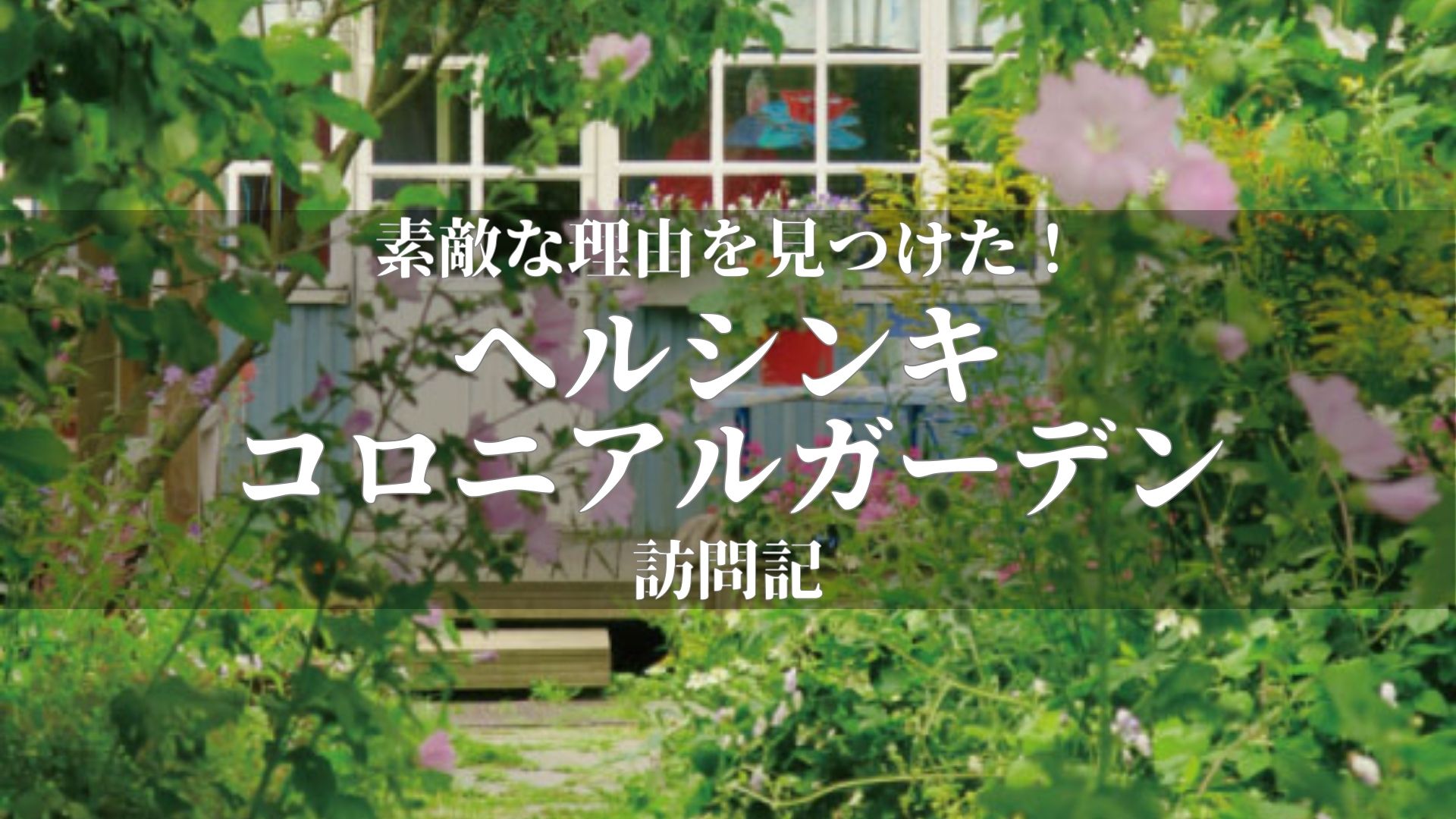

フィンランドのヘルシンキ駅から電車移動で20〜30分の場所にある市民農園を見学してきました!

訪問したのは8月。北欧ガーデン的に一番良い時期で、どの庭もとっても素敵でした。

この市民農園について調べてみると興味深かったので現地の写真と合わせて紹介していきます。

ヘルシンキには多くの市民農園があり個別のルールもあります。

ヘルットニエミ コロニアルガーデン(Herttoniemen siirtolapuutarhaa)

ヘルットニエミ市民農園は1934年に作られ184区画あります。

土地はヘルシンキ市の所有で、ヘルットニエミ市民農園協会が管理。市との土地賃貸契約は2026年12月31日までになっていますが、更新される見込。

【ヘルットニエミ市民農園を借りる条件】

ヘルシンキに家を所有していて、ヘルシンキに住んでいること

区画所有の権利は現在の持ち主によって譲渡されていき、どれだけ投資してどんな庭に作り上げてきたかによって価格は変わります。

【所有者の必要経費】

電気・水道・ゴミ・管理費用・会費など 年間420ユーロ程度(6万円くらい)。

【賃料】

年間1.46ユーロ/m2 区画は300〜400m2くらいなので7〜8万程度。

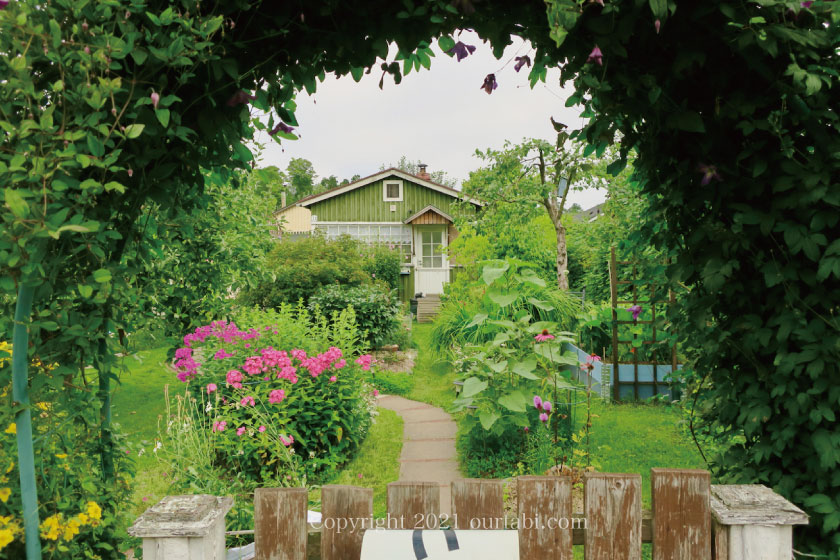

エリアの入口にはゲートがあって入るのを躊躇しそうですが大丈夫。

個人所有の個別区画には入れませんが、市民農園エリア内には誰でも入ることができます。みんなの緑地でもあるのです。

大きな荷物を運ぶ時や工事車両など以外は、ここから先は徒歩のみ。

景観を守るための規約がある

区画は個人の所有地ですが、自由に何しても良いという訳ではない。

ヘルシンキの市民農園規約に加え、それぞれのコロニー規約があります。

基本は、伝統的・歴史的価値を大切にすること

規約を守れなければ、所有権を剥奪されることもある。ルールが景観を守っているんですね。

コロニアルガーデン【建築のルール】

それぞれの区画には、滞在するための小屋が建てられています。

小屋の新築・建て替えは、基本的に不可。元から建っている小屋を修理しながら使わなければなりません。

新築は小屋が建っていない新しい区画を入手した時のみ可能で、雷など災害で小屋が消失した時は1年以内に建てる必要があります。

・ボロボロな状態で放置するのはNG

・外壁・ドア・窓などは木製で塗装が必要

・屋根は黒色、勾配も規約あり

・建物面積の拡張にも規制あり

小屋が古くなりすぎて構造的に建て替えたい!という時は申請して許可が必要。制約が多く建築面積には上限があります。

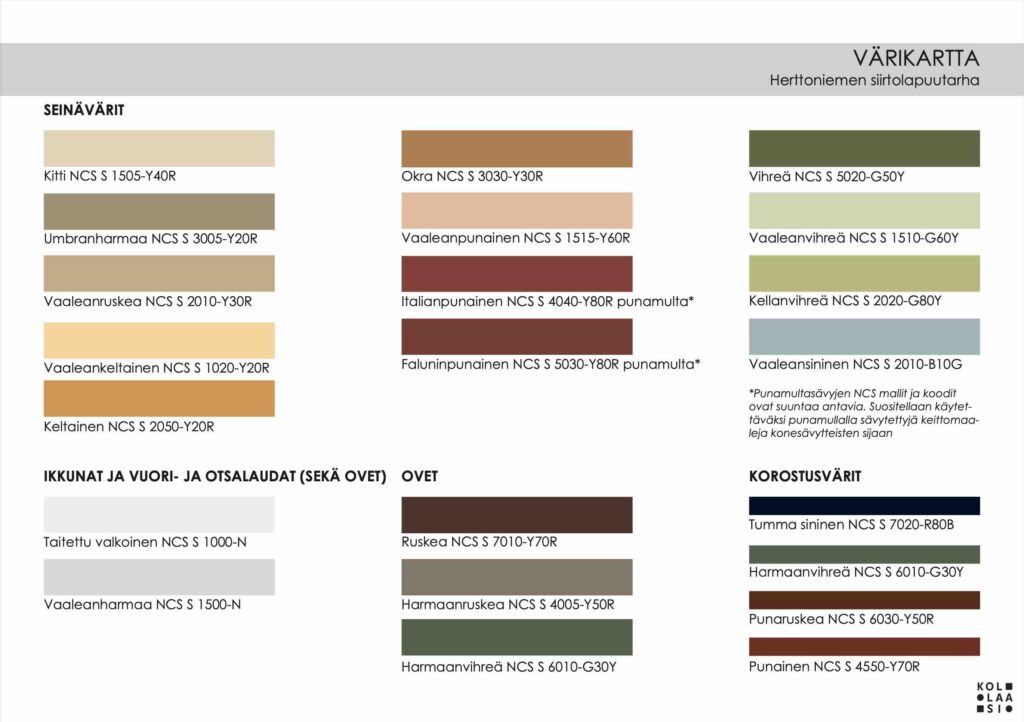

カラーマップ

そして、さすがだと感じたのが「カラーマップ」があること。

ヘルットニエミ市民農園のオリジナルルールで2022年にガイドラインが策定されました。

現状を調査した上で歴史的な観点を取り入れて決められ、10年後には全てのコテージをこのチャート内の色に変えていく計画です。

オレンジからグリーンの彩度を抑えたグレイッシュなトーンの色たち。

なんて素敵な色!様々な塗装色の小屋があってもゴチャつかずに、市民農園全体がいい感じな理由はこれでした!

コロニアルガーデン【庭づくりのルール】

【庭づくりのルール】

・区画敷地面積の2/3は、緑地や菜園にしなければならない

・根が区画外に出ないように境界からは離して植えること

・道路沿いは生垣など植栽で囲い、木フェンスは不可

・園路やアプローチの仕上にコンクリートやアスファルトは使用不可(砂利や石を使用)

・雨水は全て敷地内地面に浸透させること

植栽と管理のルール

【植栽と植栽管理のルール】

・植物は在来種を中心に選ぶこと

・有害な外来種植物の植栽は禁止

・果樹は最低1本は植え、樹高は4.5mまでで調整すること

・生垣やその他の植物に高さ制限があり定期的なメンテナンス必須

・害虫駆除に薬剤を使う必要があるときは食品庁が推奨する天然農薬のみOK

制約がありすぎ!とビックリしますが、これくらいルールを作らないと素敵な景観は維持できないのかもしれませんね。

でも、そんな制約があるとは感じさせない自由さもあります。

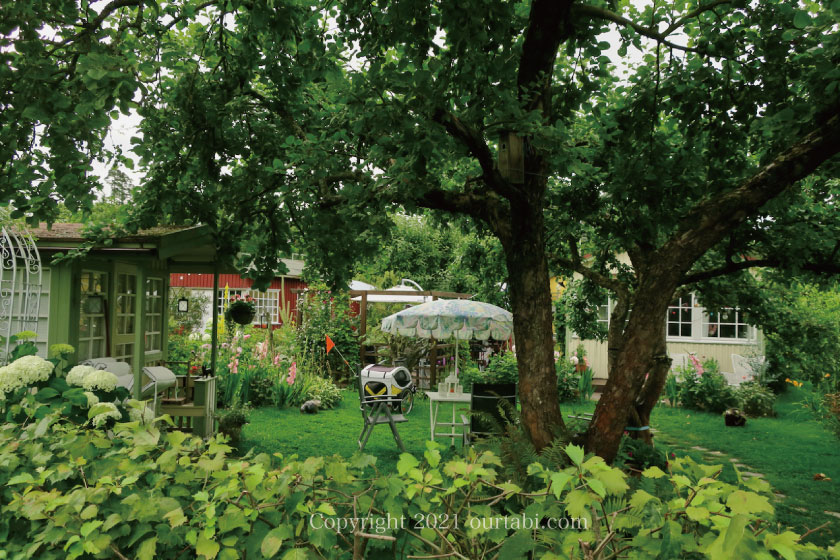

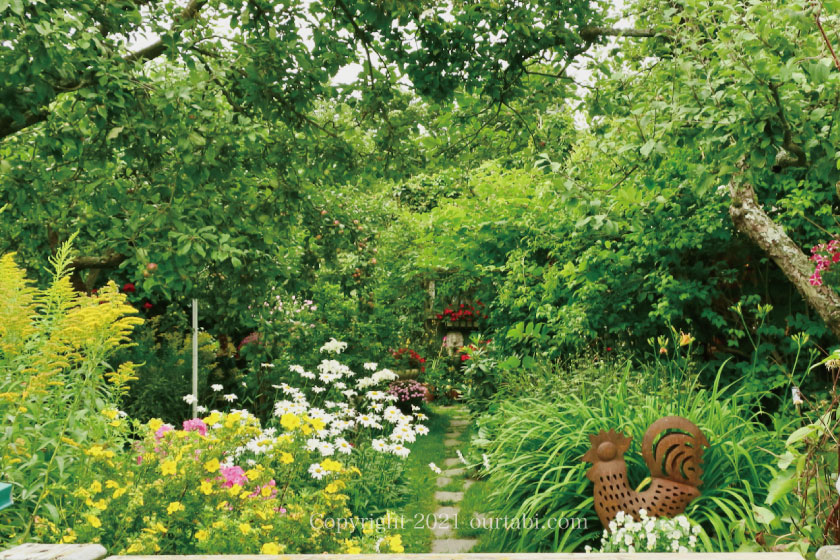

個性豊かで魅力的な庭たち

驚くほどの多くのルールがあるようですが、ガチガチに縛られている様子は感じられません。

スクスク成長した緑に囲まれた、素敵なコロニー散策は楽しくて見どころたくさん。

それぞれの区画が個性的で、同じものなんてひとつもないのです。

まとめ

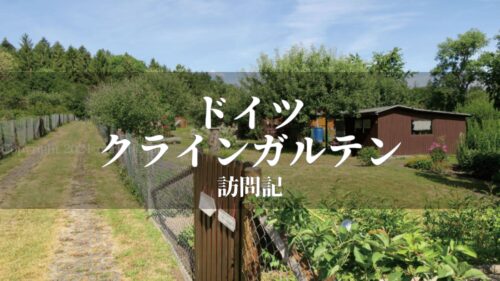

北欧やドイツ・イギリスなどはガーデン文化が根付いています。

日本でいう趣味のガーデニングとは少し意味合いが違って、植物を育てるということだけではなく自然と共に過ごすことが当たり前で、その時間が人生を豊かにすると考える人が多いのだと思います。

ストックホルムのコロニーガーデンやドイツのクラインガルテンも、それぞれに雰囲気が違い、その国らしさがあって面白いです。

コミュニティーガーデン巡りは、地域文化や暮らしを知ることができてオススメ

2017年8月訪問